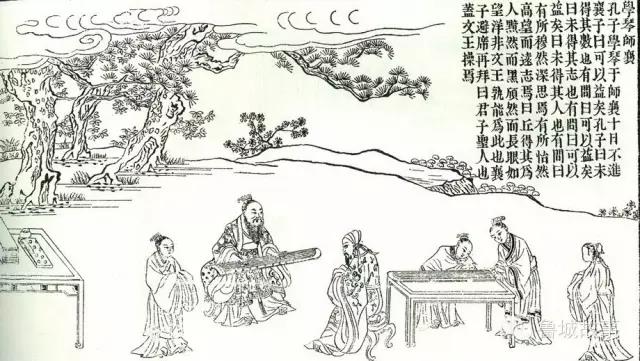

孔子是伟大的思想家、教育家,同时也是一位技艺高超的琴家,“诗经三五百篇,皆可弦歌”,在其推崇的“礼、乐、射、御、书、数”六艺中琴是必修之课,并谱“幽兰”、“陬操”等琴曲,而它使用的琴被后人称为——仲尼琴,相传是孔子自己设计、制作的。

它长:约三尺六寸五分,代表着一年有三百六十五天,前面为弧形,象征着天圆,底板为平,象征着地方。琴面由十三个徽位,代表一年有十二个月及闰月,古琴最初由五条弦,象征“金、木、水、火、土”无行,周文王为了悼念他死去的儿子“伯邑考”增加了一条弦,武王伐纣时,为了增加士气又增加了一条弦,所以古人又称“文王七弦琴”。它有额、颈、腰、尾、发须。有龙池、凤沼、岳山、雁足;就以上各部件的命名,亦可看出制琴之受儒家思想的影响。

“仲尼古琴”前广后狭,象征尊卑之别,“宫、商、角、徵、羽”象征“君、臣、民、事、物”社会等级,后凑加的文武二弦象征君、臣之合恩,十三徽分别象征十二月而居中最大之徽则代表君。

“仲尼古琴”有泛音、散音和暗音三种音色,泛音法天,散音法地,按音法人,象征“天地人”之合和,这一切制琴命名,充分反映出儒家孔子倡导的“礼乐思想”及中国人所重“礼”的合和性,“礼之用、和为贵”,“礼”的作用是保障个体,使个体性有所发挥,“乐”以同和其作用与群体协调,“礼”“乐”同时并用,可使个体和群体之间能相互调剂,形成人与人之间平合而合理的生活,所以“礼”“乐”两套表面相反的技艺推行,力求达到相辅相成的合和性目的。而从古琴形制命名用社会秩序、等级名称来著,可见其制作形制以有教化人伦的效果和作用。